在军营,他们用青春守护山河;脱下军装,他们用热血延续生命。从战场到血站,从钢枪到血袋,他们将军人的誓言化为一袋袋鲜红的热血,在和平年代继续履行着“保家卫国”的使命。他们有一个共同的名字——退役军人。今天,让我们走近三位特殊的“生命卫士”,聆听他们用热血书写的赤诚故事。当迷彩绿遇上热血红,当军人本色遇见生命守护,这些永不褪色的赤子之心,正以最温暖的方式,继续捍卫着人民的安康。

文一博:从钢枪到方向盘

长沙街头,印有无偿献血标识的冷链车每日穿梭,“90后”驾驶员文一博手握方向盘,以每小时60公里的速度,续写着他从军营延续而来的热血人生。1993年出生的他,曾是一名陆军战士,如今在长沙城里的各个献血点间往返,用另一种方式守护生命。

5年陆军生涯刻进骨子里的纪律性,成了他收血工作的“密码”:每天卡着时间节点跑遍5-6个献血点,上午送采血耗材与物资,中午赶往社区、高校等收血,哪怕遇到复杂路况,也得在保证安全的前提下完成任务。

他不仅是“送血人”,更是“献血者”。3次献血900毫升,收到血液使用告知时,他觉得心里很踏实,就像完成了一次部队任务。面对网络上的献血谣言,他总忍不住科普:“真的没那么复杂,就像军人守护家国,献血也是在守护生命,都是有意义的事。”就连他马拉松爱好者的身份,也成了宣传无偿献血的“利器”,不少跑友被说动,成了长期献血者。

疫情期间,文一博曾驾车赴武汉、广西送血。去广西时,八九个小时的路程里,高速服务区仅开放卫生间、开水和加油站,他靠着出发时买的几桶泡面一路前行。“只要人民需要,召必回!献血也是一样。”方向盘转动间,他把军人的担当,变成了对生命的精准守护。

王宇:从“通信兵”到“生命联络员”

“当兵后悔两年,不当兵后悔一辈子。”45岁的王宇总把这句话挂在嘴边。

2003年,还在部队服役的王宇第一次参加集体献血。“那时候不懂献血的意义,就是服从命令。”他回忆道。2006年2月,转业到血站工作的他完成了第一次自愿献血,之后一坚持就是19年,累计献血21次、总量7300毫升。

如今,他是穿梭于高校区县及团体单位的血源“生命联络员”,通信兵出身的他,把“电波传消息”的本领变成了“血脉连生命”的担当。疫情封校时,他在高校门口蹲守大半天,隔着铁门给老师讲献血知识。有时为了一场集体献血活动,他反复协调场地、时间,这份执着,正是部队生涯中“不放弃”精神的延续。

更暖的是,他把热血变成了“传家宝”:18岁外甥的成人礼是献血,妻子也从最初的犹豫到现在主动参与。对于还未成年的女儿,王宇早已有了打算:“等她18岁生日那天,我一定带她去献血。这是最好的成人礼,比任何礼物都有意义。针头那点痛比不上救人的甜。”

“现在年轻人献血积极性不高。”王宇坦言近年招募不易。在建军节这个特殊时点,他向战友们发出号召:“在和平年代,献血就是救人战场!咱当兵的人,就该带头践行‘流血流汗不流泪’”。

“只要身体允许,我会一直把献血这件事做下去。”从军营到血站,身份在变,但王宇心中的赤诚与奉献从未改变。

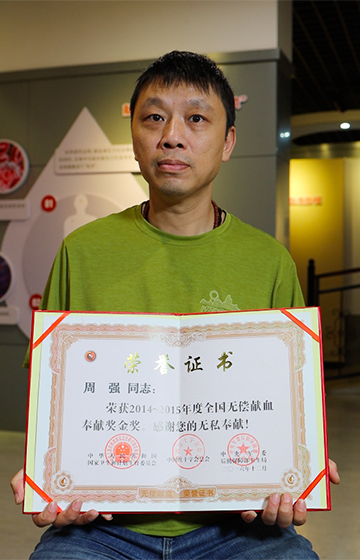

周强:12800毫升热血书写忠诚

“在部队保家卫国是责任,退役后献血救人是担当。”周强的话,藏着22年的坚持。

2000年周强在株洲的学兵队第一次参与紧急献血,让他和无偿献血结了缘。32次献血、12800毫升,足够让许多生命重燃希望。2008年冰灾,长沙血库告急,他带着朋友徒步两小时从树木岭走到马王堆去献血,“那时候路上全是冰,车开不了,但想到医院里可能有人急需用血,我们就一步步走过去了。”

作为血液中心工作者,周强深知血液的不可替代性。“血液无法人工制造,只能靠志愿者捐献。”他常对身边人说,“献血耽误10分钟,却能救一条命,还能给家人‘买保险’(直系亲属可优先用血),何乐不为?”他的坚持也感染了许多人。

对于年轻人,周强建议将献血作为18岁“成人礼”,希望能从学生阶段普及献血知识。面对“献血伤身”的误解,周强用亲身经历回应:“2009年我骑自行车从成都到拉萨,2300公里翻越14座高山,全程无高反。如果献血真有害,我根本完成不了。”他还提到,自己常在“七一”“八一”等特殊日期献血,既是致敬军人身份,也是弥补寒暑假血源紧张的空缺。

老兵们的热血,不仅流淌在采血袋中,更融入了这座城市生命的脉搏里。八一建军节,长沙血液中心向这些用热血续写忠诚的老兵敬礼,也向每一个愿意伸出手臂的你,道声谢。每一份热血,都是生命的光亮。