今天是世界献血者日,南京在6月14日晚7点-9点,城市地标建筑南京中心、国际金融中心、国贸大厦举行灯光秀,以感谢无偿献血者拯救生命做出的贡献。今年的活动口号是“献血传递希望,携手挽救生命”。6·14当天献血的志愿者人数要比往常更多,其中有一些是以家庭为单位共同来献血的。除了节日的仪式感外,志愿者们更是用行动来传达,既提倡一人献血百次,更呼吁百人献血一次。南京红十字血液中心发出倡议,无偿献血需要一代一代接力传承,弘扬家庭献血新风尚,让爱心成为家庭共同语言。

热血家庭增多 新生代接力传承

有一些家庭献血的老面孔,南京红十字血液中心的护士们是非常熟悉的,他们有父子结伴来的,有母女一起的,还有一家三口都来的,“还不是一个、两个家庭,近年来热血家庭越来越多出现。”热血家庭的涌现正凝聚成一种新的力量,接力传承着无偿献血事业。

陈秋良、陈轶父子是最早一批无偿献血者,早在上个世纪九十年代他们就开始前后脚地献血。“爸爸是个很有爱心的人,我受他影响很大。”陈轶回忆,大学期间在父亲的鼓励下第一次献血。之后父子俩一起携手坚持了十余年,直到父亲满60周岁停止献血。陈秋良的献血记录达到了44次。此后,陈轶继续坚持献血。

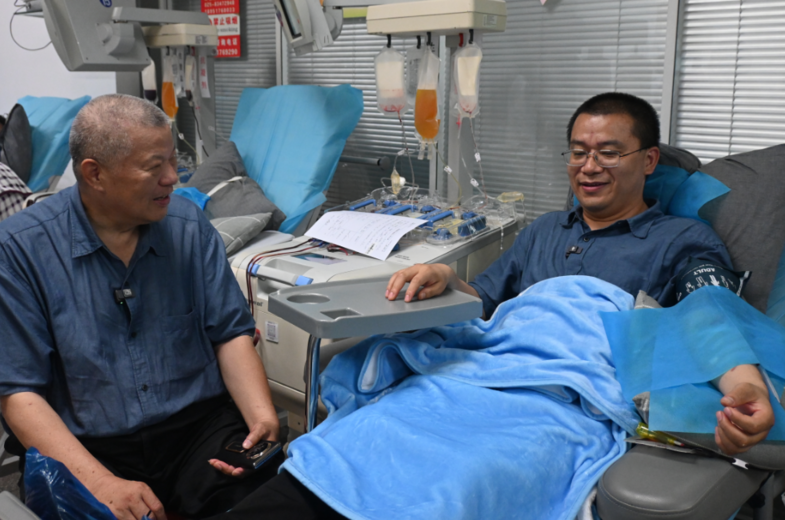

今年的6·14,在71岁老父亲的陪伴下,陈轶完成了他的第64次献血,“我已经超过你了。”躺在献血椅上的陈轶和父亲闲聊起来,“我献不了血了,这个重任就交到你们年轻一代头上了,你后面还有十几年可以献,爱心的善举要继续发扬下去。”陈秋良不忘叮嘱儿子。

在南京红十字血液中心像这样的“献血之家”还有很多,聂学平、顾茜、聂子涵家庭,陈云、王春银、陈宇恒家庭,陈玉琴、陈世昌、陈沛家庭……他们都有一个共同的目标,就是尽自己的力量去为社会做一些贡献,把善心之举一代一代接力下去。

小家大爱 让爱心成为家庭共同语言

今年55岁的陈玉琴献血有12年了。随着对无偿献血了解得越来越深,陈玉琴有了新的思考,血液不可合成,献血救命只能靠人帮人。“我能献血的时间不多了,如果到我这里就停下来,那些等待被挽救的生命又该怎么办?”强烈的社会责任感促使陈玉琴行动起来,她意识到感召更多的人加入进来可以从家庭开始入手。

2016年丈夫陈世昌加入进来,2024年儿子陈沛也开始献血。陈沛对扎针有心理恐惧,“我了解自己的儿子,就一直鼓励他。”陈玉琴打出了母子感情牌,促使陈沛勇敢地迈出了第一步,完成了对自我的一次挑战与超越。此后恐惧的心理慢慢消解,陈沛甚至开始主动要求献血,至今也累积献血十余次了。这让陈玉琴欣喜,也更加坚信从家庭这个最小的社会细胞入手,通过家庭式的教育引导,可以把公益理念转化为具体的行动。

15年的无偿献血,卞毅经历了帮助和被帮助。外婆和丈母娘的生病用血,让他感受到了被帮助的温暖,从2010年开始他也挽袖献爱,反哺社会,至今累计献血110次,总献血量达到43900毫升。在家庭的影响下,妻子也加入进来献血。从一个人献血到两个人结伴,对家庭献血,卞毅有自己的理解,“献血就好比一个池子,多一个人往里储存,池子就会越大,家庭献血可以让池子更快地扩容。池子越大,能帮助的人更多。”卞毅也希望未来能成为一名无偿献血服务志愿者,他希望向更多人传递用一份爱乘以另一份爱,力量可以有无限大。

弘扬家庭献血新风尚 共筑和谐社会

“无偿献血不仅需要凝聚社会共识,也要重视家庭在献血教育中起到的不可替代的作用。弘扬家庭献血的新风尚,不仅是美好精神的传承,更是社会文明的宝贵财富。”南京红十字血液中心相关负责人表示,无偿献血是国际公认最安全、可持续的血液供应模式。家庭教育更能潜移默化,影响新生力量,将献血视为常态化的公益行为,并在未来形成良性循环。

家庭成员之间有天然的情感连结,信任度更高,对家人分享的献血经历更具有说服力,特别是对“无偿献血是安全的”会有更具象的理解,帮助打消献血的认知误区和疑虑,且更能转化为行动。大多数献血家庭,都有着上一代影响下一代的经历,孩子也更容易理解无偿献血是一种互助,是利己与利他相统一的。无偿献血、健康共享,传递的是对生命的尊重,保障的是群体的生命安全,这是大家集体的责任。

正如陈玉琴毫不掩饰自己从献血中的获得,“我从2017年拿到‘三免卡’后,现在每天上下班都在享受着政府给与的免交通费优待。”她总是以自身经历去解释政策,分享这份爱心的双向奔赴。卞毅也在献血中,变得更为关注自身健康。从自身主动维持健康,到影响身边的人关注健康,再到有能力帮助他人,卞毅以自己的方式深刻理解着无偿献血的意义。

家庭携手献血不再是一种简单的付出行为,而是以一种积极向善的风貌让爱成为家庭的共同语言,代代传承,温暖人心。